舊作補遺日本海側篇Ⅰ

左:旧作補遺の本章だが、まずは2006年9月1日、越中八尾、おわら風の盆を訪れた際の写真である。毎日新聞糸瓜句会の一泊吟行で行ったのだ。迂闊にもデジカメを持たずに行ったので、携帯での撮影。元々富山県婦負郡八尾町だったのだが、平成の大合併で富山市に侵略されてしまった。

右:駅前通りから旧市街へ向けて歩いていると、こういう素敵な「美顔室」に出会った。

左・右:小さな町に大変な數の観光客であった。

左:祭の喧騒をよそに、悠然と寝そべっていたコギ。可愛いが、太りすぎである。

右:踊りの列。

左:街並みもなかなかいい。

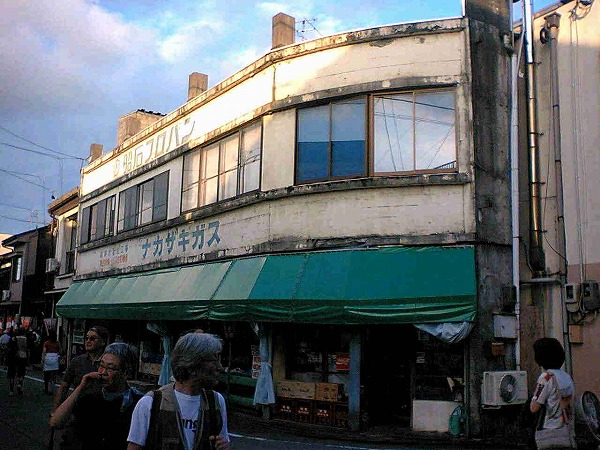

右:古いガス屋さん。

左:「刀剣鞘製作」「クリーニングのヤングドライ」ってあんた( ̄□ ̄;)!!

右:実はこの日は雨がちであった。雨が降るとさっと踊りは終わり、行列も消えてしまう。大変な人出なのに、幻想的な祭であった。

左:翌日は富山市内散策。これは富山地方鉄道の路面電車。

右:こちらは旧国鉄富山港線をLRT化した富山ライトレール。

左:一部、JR時代の、つまり国鉄時代に建てられた古い駅舎が残されていた。

右:東岩瀬駅で降りて、重要文化財森家住宅へ。この界隈は岩瀬といって、北前船で栄えた港町である。

左:豪壮な廻船問屋が並んでいる。

右:簡素な洋館もあった。

左・右:無料の展望台があったから昇ってみたが、お世辞にも綺麗な景色とはいえない富山港であったσ(^◇^;)。

左:有名な料亭、岩瀬の「松月」。

右:しかし食事は富山駅ビルにてww。

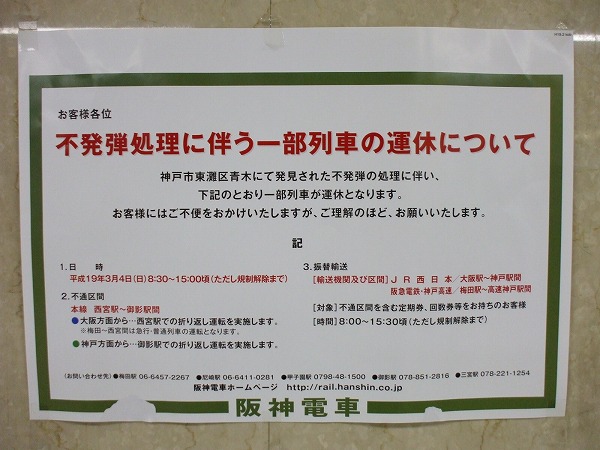

左・右:続いて2007年3月4日、敦賀へ出かけた。ここからはデジカメでの撮影である。まずは阪神梅田に出たら、神戸方面への電車が全部西宮止まりとなっていて、国鉄と阪急で振り替え輸送、と電光掲示板に出ている。何事かと思ったら不発弾処理であった。

左:国鉄敦賀駅のシャンデリア。

右:逆光だが、敦賀駅。都市の規模に比してえらく小さい駅舎であった。

左・右:鳥取県境港市が水木しげる氏で街おこししているのにあやかったのか、こちらは松本零士氏の作品の銅像があちこちにあった。

左:これは車掌さん。

右:……。

左:昼ご飯。に入った食堂にて。さすが海の幸は美味しかった。

右:「サフラン湯」というとても風呂屋とは思えない屋号のお風呂屋さんがあった。左端にこの日同行したヒロポンが写っている。

左:取り立てて古いものがよく残っている街でもないのだが、時々こういうのがあった。

右:福井県は旧国でいうと若狭、越前の二カ国であり、現代では嶺南、嶺北に分けるのだが、その区分が面白くて、嶺北は越前の大半、嶺南は若狭の全てと越前のうち木の芽峠以南(つまり鶴賀)ということになっている。つまり、この仏壇屋は「大阪に本店のある越前屋」が「越前敦賀市に開いた支店」である。因みに嶺南は関西弁圏に属する。

左:敦賀市の中心市街地は、やはりシャッター通りと化しつつあった。

右:江戸時代の町医者のような渋い名前の「山本道庵薬局」。写っているのはマムコさん。

左・右:何だか大変なことになっているプーさん。

左:このように学校制服専門店のショーウィンドウであったのだが。

右:大変年季の入ったニッパー君。もっと大切にして欲しい。

左・右:ニッパー君のいた店。東芝のロゴが「明日を作る未来の東芝」時代のもので懐かしい。ラッパスピーカーにはビクターと書いてある。

左:福井では有名な洋食屋、ヨーロッパ軒。

右:その手前には渋い散髪屋さんが。

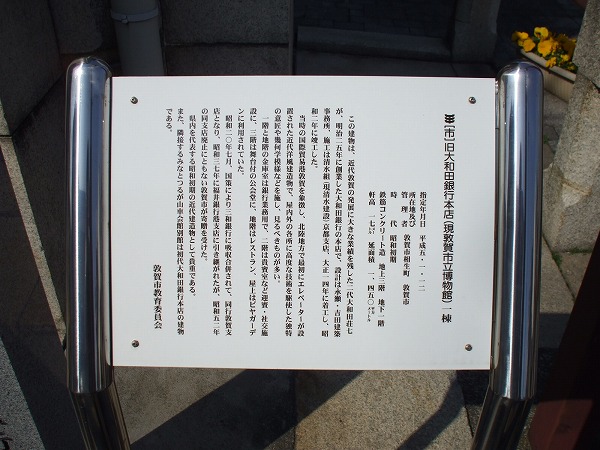

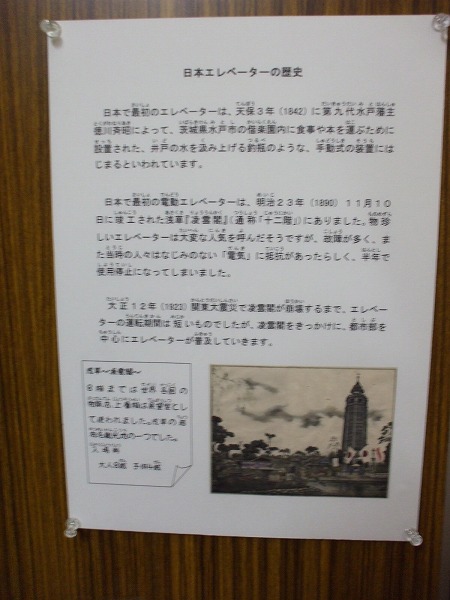

左・右:駅から随分歩いたが、ようやく今日の目的地、敦賀市立博物館に到着した。ウィキペディアによると「戦前昭和時代の日本三大西洋建築物の一つに数えられる。」と大法螺が吹いてあったのには驚いた。確かに名建築と呼んでいい水準ではあるが、しかし幾らなんでも大袈裟なσ(^◇^;)。昭和戦前期というと、例えば百貨店だけでも大丸心斎橋本店、高島屋難波本店、高島屋難波本店東別館(旧松坂屋大阪店)、大丸京都店、伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、高島屋東京日本橋店などなど、綺羅星の如く名建築が挙げられるのだ。それに伍して、どころかそれらをしのいで「トップ3」に入るほどのものでないことはいうまでもない。旧大和田銀行本店として永瀬・吉田建築事務所の設計により1927年に竣工、北陸で最初にエレベータが設置されたビルヂングだそう。

左:銀行前には、創業者大和田荘七の石像があった。

右:そこから見えた、けったいな建物。邪悪な関西電力による放射能汚染の代償である電源交付金に寄って建てられた「ハコモノ」だろう。

左:博物館の隣は明らかに「顔」を意識したデザインである「みなとつるが山車会館」があった。

右:正面道路が狭いのでファサードを撮影しにくい。銀行にしてはおとなしいデザインである。

左:これには「昭和戦前期の三大名建築」などという大それた嘘は書かれていない。

左:正面玄関のデザインは一風変わっている。

右:銀行にしては非常に簡素かつ小さなオーダーであった。大阪・北浜の新井ビルに若干似ている。

左・右:全体に装飾は薄く、そして簡略化、抽象化されている。

左:古い建物によくある、風除室から左右に別れて扉があるスタイルの玄関。

右:銀行時代は営業室だった一階の空間。随分仕切られているが、外観よりむしろ中のほうがレベルが高い。

左・右:一階、旧営業室。イオニア式の列柱が美しい天井を支えている。しかし、部屋の使い方としては些か勿体ない。いっそ展示は上階のみにし、一階はイベントスペースやカフェにするほうがいい、と思うのだが。

左:階段室の吹き抜けにエレベータという、この時代の建物の常道である。エレベータは取り替えられているが、オリジナルが展示品として保存されている。

右:床のリノリウムはオリジナルではなかろう。元々はタイルか石か木だと思われる。

左:閉鎖されている一階脇玄関。シャッターではなく、鉄製外扉が残っている。この床を見ると、やはり階段などもタイル床だったと思われる。

右:二階。かつては銀行の貴賓室など社交施設があったところだが、今では展示室となっている。天井飾りは営業室と比べて非常に簡素だが、オリジナルの照明が沢山残っていてそのまま生きているのがいい。

左:天井の中心飾りとシャンデリア。とても素敵。

右:これは展示品ではない(笑)。「オリロー」というふざけた名前の非難器具の説明書だが、使用法がイロハニホになっているのがすごい。

右:窓の鉄扉は全て閉ざされていた。

右:木製扉の消火栓。

左・右:展示品は面白かった。

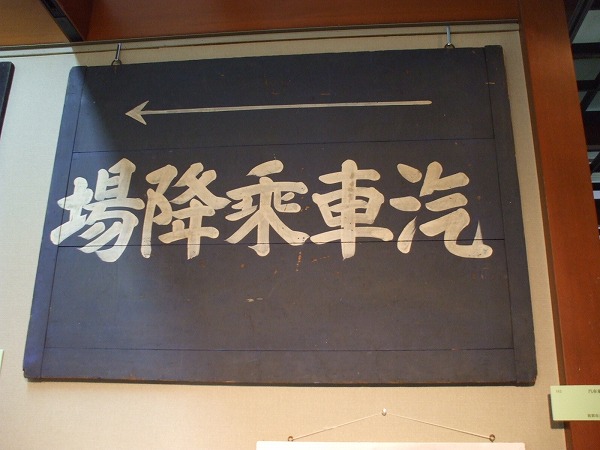

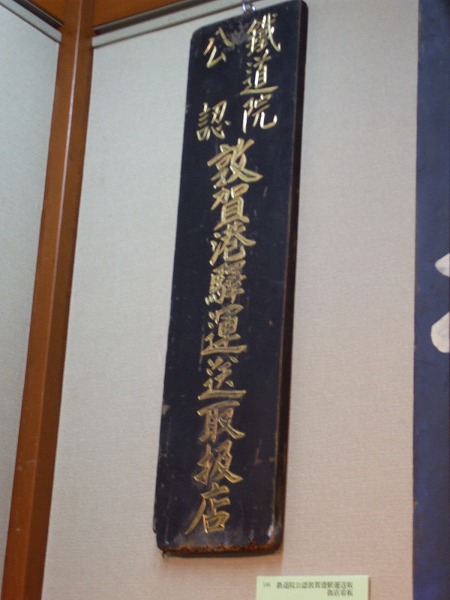

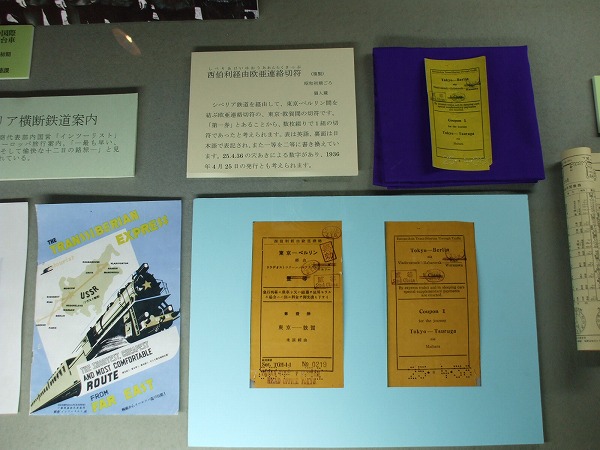

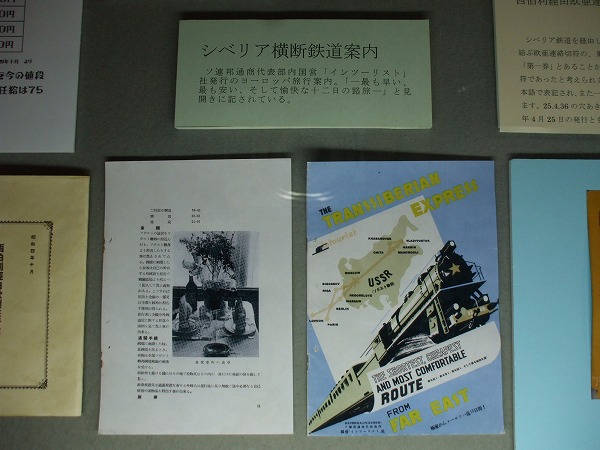

左・右:鉄道関係のお宝がいっぱいあった。そう、鶴賀港はかつて「欧亜連絡航路」の発着港だったのだ。戦前は東京駅や大阪駅でパリやロンドンまで鉄道切符が買えたこと、意外と知られていない。

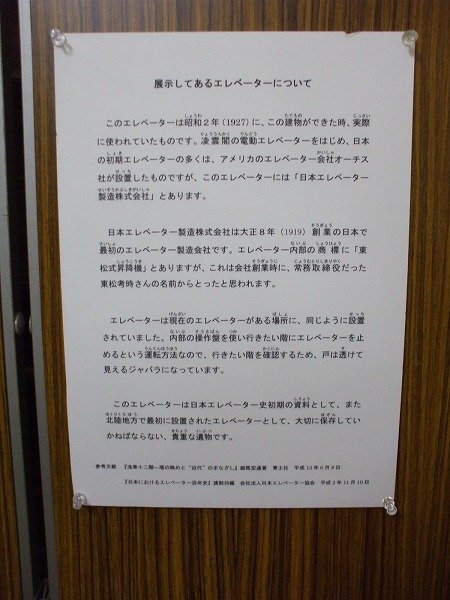

左:展示されている、このビルのかつてのエレベータ。

右:籠内、エレベータ呼び出し装置。

左・右:これが駆動装置。鉄製洗面器のようなものの上に、握り棒がある。この棒を握り、お椀に沿って右もしくは左に動かすことによって、籠が下もしくは上へ駆動するのだ。牡丹志木自動エレベータではない、手動エレベータである。

左:インジケータは半円形時計式だった。

右:外扉、籠扉ともに蛇腹式伸縮扉。右の古い呼び鈴みたいな釦が呼出釦である。

左:現存する東京の会社ではなく、大阪にあった国産エレベータの先駆け、旧日本エレベーター製造株式会社製の「東松式昇降機」であった。

右:籠の中。定員八人なので、運転手を除くと客は七名乗れることになる。

左・右:エレベータの説明。博物館なのに、画鋲で留めてあるだけというのが面白い。

左:このように展示されている。

右:これは電話交換機のようだ。