旧作補遺奈良篇Ⅱ

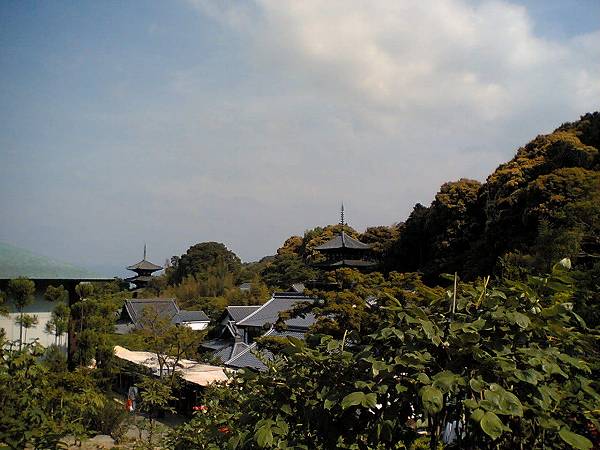

上:葛城の古刹、当麻寺。2005年5月14日、ここで行われる天下の奇祭、「練供養」を見に出かけたのである。境内に塔頭の並ぶ大きなお寺だが、浄土宗と真言宗が同居しているという非常に珍しいお寺。従ってオフィシャルサイトも二つあるσ(^◇^;)。

上:當麻寺境内。おそらく奥院附近。

上:奥の院から見下ろした伽藍。見事な美しさである。

上:中将姫の壁画。

上:同じく壁画。

左:とても暗くてよく見えない写真だが、中将姫坐像。

右:甕に植えられた睡蓮。うちの玄関にも一つ欲しい。

上:境内にはとてもいい堂宇が連なっている。

上:廃墟まであった。とてもいい感じに朽ちている。

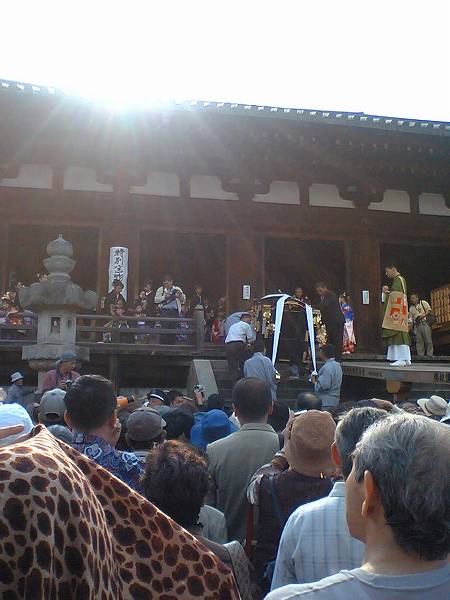

上:逆光で変な写真になったが、右の庫裏らしき建物から菩薩が架設の橋を渡って陀羅尼堂(本堂)へ向かっている。

左:陀羅尼堂に入る輿。これに中将姫が乗せられているはず。

右:陀羅尼堂を出る輿。「練供養」の始まりである。

上:僧侶の行列。先頭、紫衣の僧は散華しながら歩いている。

上:逆光なのでよく判らないが、幔幕の中では雅楽が奏でられていた。

上:稚児とおばさんの行列。

上:楽人の行列

上:やたら愛想のよい小坊主であった。

上:踊りながら練り歩く菩薩。踊っている人はプロ(僧侶)か、若い信徒だろう。

上:踊る菩薩の後ろから、歩く菩薩たちがついてくる。

左:右:仏像をささげ持つ菩薩。

左:踊る菩薩と歩く菩薩たち。

右:歩く菩薩はおそらく高齢の檀家なのだろう。足元のおぼつかない人もいて、介添人がついているのだが、まるで連行されているようで面白かった。

上:菩薩一味、摘発さるるの図。

左:この年、菩薩面は新調されたんだそう。実に煌びやかであった。

右:白塗り仮面もあった。

上:陀羅尼堂の上に西日がさしているので、金色の面に夕日が当って実に美しい。

左:以降は携帯(W21T)にて撮影したもの。当麻寺名物といえば、近鉄南大阪本線当麻寺駅前の中将餅が有名だが、中将餅は通年営業である。こちらは毎年この時期しか営業しない、「春陽堂」の姫餅。座敷に上がって食べたが、「普通の民家の座敷」でとてもいい感じ。そしてすごく美味しかった。

右:姫餅の店頭。繁盛していた。

上三枚:当麻寺の参道。なかなかよい建物が多かった。

上二枚:携帯で撮影した練供養の図。

上:そしてここからは、2006年6月18日に開催した、甲麓庵歌會第19回関西例会の折の写真である。奈良県中部の交通の要衝、近鉄大和八木駅前にて見つけた、懐かしい公衆電話の看板。その後ろの商店の看板の電話番号も、市外局番が五桁である。

上:駅前広場は悪しき再開発中で、舊い街並みが破壊されている最中であった。

上:しばらく歩くと、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている、今井町に到達する。室町時代に始まる、環濠に囲まれ防備を巡らした浄土真宗寺院を中心とする自治都市「寺内町(じないちょう)」である。

上:奈良県と三重県は近鉄王国で、国鉄は片隅に追いやられた感がある。この単線の貧相なガードは国鉄桜井線。しかし橋脚は煉瓦積みで渋い。この近くの畝傍駅は1940年築の近代建築で、場所柄皇族用の貴賓室まであるとのこと。しかしいうまでもなく、当地橿原市の中心駅は近鉄の大和八木駅である。

上:旧市街(今井町)へ渡る橋。道が広いのはここまでである。街の入口の大木が見える。

上:いよいよ寺内町に入る。狭い道の両側に美しい街並みが広がる。

上:歯科医の看板。何でこんなの写したんだろうと思うが(笑)、おそらく五桁の市外局番を撮りたかったのだろう。しかもぞろ目である。

左・右:寺内町の街並み。観光地としても整備されているが、とても静かで、今でも大半が住居として使用されている。

上:街灯は観光地として意識して整備されたものだろう。

上:漆喰ははがれ、瓦には草が生えている。とてもいい感じ。

上:凝った装飾のある、銅製の雨樋。

左:同じ建物の少し上のほうを見る。とにかく豪華な雨樋であった。

右:銭湯の煙突が見える。

上:この写真でも判るように、とにかく道行く人が殆どいない。静かでよかった。

上:浄土真宗称念寺(今井御坊)の寺内町であるにも拘らず、他宗派のお寺もあった。これは浄土宗の古刹、西光寺。

上:廃墟もあった。

上:美しい屋根と壁。

上:これを見ると、今の京都が如何に荒れ果ててしまっているか歴然である。

上:小さいが卯達があがっていた。

上:泥棒よけも木製。

左:とても渋い醤油屋さん。

右:これが今井の中心、今井御坊称念寺。

左:今井御坊の鐘楼。

右:末寺とはいえ、一向宗の○○御坊と呼ばれるクラスになると結構な大寺が多いのだが、今井御坊はとてもかわいらしいお寺であった。

上:本堂の屋根。

左:御坊の向かいは、長屋を利用した商業施設になっていた。こちらを向いて立っているのはくれぴ少年である。

右:廃業した煙草屋さん。

左:意味不明の標語(笑)。あまり五月蠅く規制するな、ということだろうか?

右:街外れ、環濠沿いの公園に咲いていた紫陽花。

上二枚:裕福な商人による自治都市であったので、立派な町家が多い。

上:同じ邸宅を環濠から見る。殆ど城である。

上:このように紋章が入った家も多かった。

上:くれぴである。背後の屋敷にも紋章がある。

上:富栄養化が進んでいるのか、環濠には不気味な藻が繁殖していた。

上:環濠と土塁、そして市門である。

左・右:歌會の会場はここ、橿原市立今井まちなみ交流センター“華甍”である。明治36年に高市郡教育博物館として建てられた、桃山御殿様式のなかなかに壮麗な建物であった。

上:正面は東面している。これはやや南側から見たところ。

上:真正面から。写っているのは歌會参加者。

上:人がいないところを見計らって。

上:玄関ホール。左端はくれぴ。

左:正面の主階段。歌會は二階の主室で行われた。

右:二階には高欄がめぐらされ、和風の窓があった。

上:同じ窓を内側から。

上:この部屋で歌會を行った。

上:二階窓から正面玄関の唐破風を見下ろす。

上:二階から階段踊り場を見下ろす。

上:階段踊り場から正面玄関を見下ろす。

上:正面から二階を見上げる。

上:寺内町には洋館もあった。大正後期~昭和一桁ぐらいだろう。

左:同じ洋館の門と玄関。

右:整備された環濠。

上:附近の電柱に張られていた何が過激なのか判らない張り紙(笑)。